Ne ha dette tante Donald Trump nel discorso di insediamento. Tra le tante ha comunicato agli americani, ma in fondo al mondo intero, che gli Stati Uniti devono riprendersi il Canale di Panama e occupare la Groenlandia. Sembrano battute sopra le righe. Ma in realtà sono messaggi precisi su due realtà fondamentali nell’attuale contesto geo–strategico e geo–economico. La Groenlandia per le sue importanti materie prime e per la rotta aerea tra Occidente e Oriente. Il Canale perché è la rotta navale che collega Atlantico e Pacifico. Se fosse chiuso i trasporti navali dovrebbero tornare a passare Capo Horn.

Impensabile? Non proprio. Abbiamo la memoria corta, ma quando, il 23 marzo 2021, la nave portacontainer Ever Given si arenò nel Canale di Suez il commercio mondiale subì un gravissimo shock economico.Passare dal Capo di Buona Speranza per raggiungere l’Oceano Indiano è possibile ma costa, e non poco. Non sono banalità. Trump si esprime con modalità inquietanti ma non dice banalità.

Impensabile? Non proprio. Abbiamo la memoria corta, ma quando, il 23 marzo 2021, la nave portacontainer Ever Given si arenò nel Canale di Suez il commercio mondiale subì un gravissimo shock economico.Passare dal Capo di Buona Speranza per raggiungere l’Oceano Indiano è possibile ma costa, e non poco. Non sono banalità. Trump si esprime con modalità inquietanti ma non dice banalità.

“Riprendere” Panama e il suo canale, dunque? “Non l’abbiamo dato alla Cina, l’abbiamo dato a Panama e lo riprenderemo”, ha promesso Trump. E ha ricordato che gli Usa lo hanno creato. Nel 1901 ottennero dalla Colombia l’autorizzazione a costruirlo e gestirlo per un secolo. Due anni dopo Bogotà ci ripensò. Gli Usa organizzarono una rivolta popolare. Panama divenne uno Stato “indipendente”, dal quale gli Usa ottennero l’affitto della zona dove doveva nascere. I lavori cominciarono nel 1907 e la via d’acqua fu inaugurata nel 1920.

In realtà l’idea del Canale non è statunitense, ma colombiana, anzi, venezuelana. Perché venezuelano era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios de Aguirre, Ponte-Andrade y Blanco, il condottiero dell’indipendenza dalla Spagna, che dal 1819 al 1831 guidò la Grande Colombia, cioè i territori del Venezuela, della Colombia, dell’Ecuador e, appunto di Panama. Nel 1829 fu Simón Bolívar a incaricare l’ingegnere inglese John Lloyd di effettuare i primi studi.

Pochi anni prima, il 2 dicembre 1823, il quinto presidente degli Stati Uniti James Monroe aveva pronunciato il suo discorso sullo stato dell’Unione. Disse, in sostanza, che l’intero continente americano doveva essere indipendente dalle potenze europee. Un’indipendenza che Washington avrebbe dovuto garantire. L’intera America, dunque, come “giardino di casa” degli Usa. Da quella che fu chiamata “dottrina di Monroe”, discussa ma mai realmente archiviata, nascono contestualmente – oggi sembra paradossale – l’isolazionismo e l’imperialismo statunitensi. Non è azzardato definire Trump discepolo del diplomatico e politico della Virginia. “L’America agli Americani”, in fondo l’inventò lui.

Tornando al Canale. Il primo studio viene archiviato. La Grande Colombia si dissolve nel 1830, in parte sostituita dalla República de la Nueva Granada, che nel 1834 autorizza l’americano Charles Biddle a costruire il canale. Ma fallisce. Come il successivo tentativo, del 1839, della compagnia “Salomon & Co”. Il canale rimane un sogno americano. Che diventa però francese.

Francese come il canale di Suez. Napoleone l’aveva immaginato già nel 1799. Nel 1833 comincia a lavorarci l’imprenditore Prosper Enfantin. Solo nel 1846 nasce la “Société d’etude pour le canal de Suez”. Sarà l’ingegnere italiano Luigi Negrelli a stendere il progetto. Ma sarà il diplomatico e imprenditore Ferdinand de Lesseps a creare la società operativa. Nel 1867 passerà la prima nave nel canale, inaugurato formalmente due anni dopo. Sarà Lesseps, nel 1881, a fondare una società per il Canale di Panama. Non riuscì.

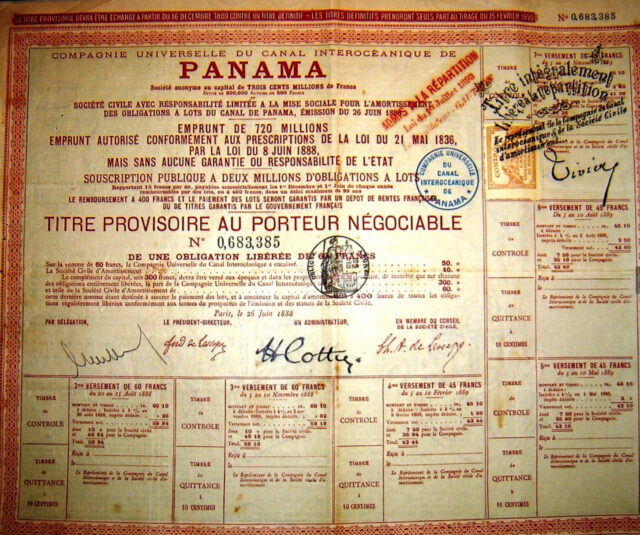

Gli subentrò Gustave Eiffel, ma la società “Compagnie Universelle du canal interocéanique de Panamà” fallì nel 1889, dopo aver rastrellato azioni popolari. Tre anni dopo, nel 1892, esplose nella Terza Repubblica francese il più grande scandalo politico-finanziario dell’epoca, più grande di quello italiano coevo della Banca Romana. Il finanziere Jaccques de Reinach corruppe la stampa e molti politici per ottenere fondi pubblici. Gli investitori privati finirono nel lastrico. Reinach si suicidò. I francesi escono di scena. Entrano poi in campo gli Stati Uniti, considerati “rapinatori”, dell’idea e del progetto.

Gli subentrò Gustave Eiffel, ma la società “Compagnie Universelle du canal interocéanique de Panamà” fallì nel 1889, dopo aver rastrellato azioni popolari. Tre anni dopo, nel 1892, esplose nella Terza Repubblica francese il più grande scandalo politico-finanziario dell’epoca, più grande di quello italiano coevo della Banca Romana. Il finanziere Jaccques de Reinach corruppe la stampa e molti politici per ottenere fondi pubblici. Gli investitori privati finirono nel lastrico. Reinach si suicidò. I francesi escono di scena. Entrano poi in campo gli Stati Uniti, considerati “rapinatori”, dell’idea e del progetto.

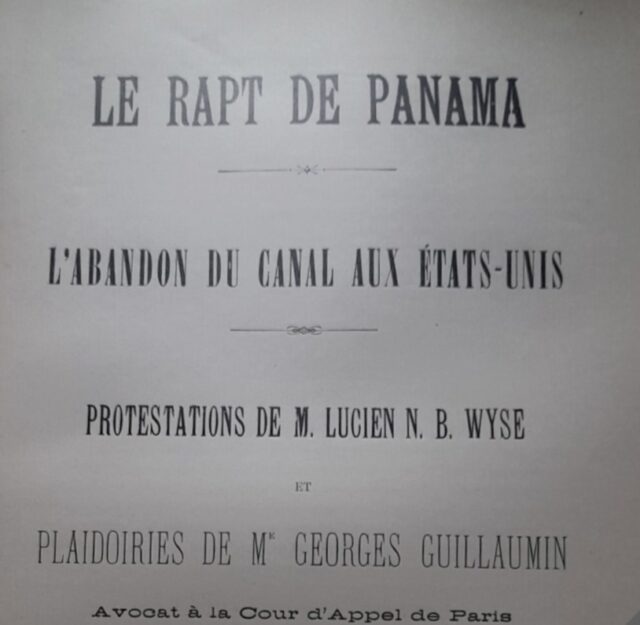

Nel 1904, a Tolone, per i tipi della Régionale Liautaud, esce il libro Le rapt de Panama: L‘Abandon Du Canal Aux Etats-Unis, a firma di Lucien N. B. Wyse, con l’introduzione dell’avvocato George Guillaumin. Protesta un inglese, si può pensare. E sarebbe un errore. Il nome completo dell’autore è Lucien Napoleone Bonaparte Wyse. Chi era costui? Era il figlio di sir Alfred Wyse e di Letizia Bonaparte, figlia di Luciano Bonaparte principe di Canino, fratello di Napoleone Bonaparte, fondatore del ramo napoleonico viterbese. Insomma, Lucien (1844-1909) è pronipote dell’imperatore che avrebbe voluto costruire il canale di Suez. Mémoire dimenticato, il libro, anche se ristampato nel 2010.

Nel 1904, a Tolone, per i tipi della Régionale Liautaud, esce il libro Le rapt de Panama: L‘Abandon Du Canal Aux Etats-Unis, a firma di Lucien N. B. Wyse, con l’introduzione dell’avvocato George Guillaumin. Protesta un inglese, si può pensare. E sarebbe un errore. Il nome completo dell’autore è Lucien Napoleone Bonaparte Wyse. Chi era costui? Era il figlio di sir Alfred Wyse e di Letizia Bonaparte, figlia di Luciano Bonaparte principe di Canino, fratello di Napoleone Bonaparte, fondatore del ramo napoleonico viterbese. Insomma, Lucien (1844-1909) è pronipote dell’imperatore che avrebbe voluto costruire il canale di Suez. Mémoire dimenticato, il libro, anche se ristampato nel 2010.

Troppo complicata la storia? La storia è sempre complessa. Nel caso del Canale di Panama – per la sua importanza – lo è oltre l’immaginabile. Le vicende francesi ovviamente non interessano a Trump. Gli interessa invece la perdita progressiva del controllo del Canale a vantaggio della Cina. Che è stata capace – pur fedele al regime comunista – di evolversi in grande potenza capitalista, nostalgica, in fondo, del Celeste Impero. Ovviamente Pechino nega di controllare il Canale. Ma Trump ha ragione. L’accordo originario Usa-Panama (1901) prevedeva la neutralità della via d’acqua. Il secondo (1903) prevedeva al 1999 il termine dell’affitto del Canale agli Usa. Il terzo (1977) restituì a Panama il Canale, nel 1979.

Nel 1996 Panama affida a una società di Hong Kong la gestione dei porti del canale. Nel 1997 Hong Kong cessa di essere colonia britannica e torna cinese. Nel 2021 Panama rinnova l’accordo con la stessa società ora controllata da Pechino, che è ormai un grande competitor politico-economico degli Usa, anche grazie alla reteBrics, di cui fanno parte Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran, Indonesia. Non stiamo tornando alla Guerra Fredda del tempo che fu. Ma che sia in corso una nuova Guerra Fredda diversa, più economica che politica, è evidente, nonostante alcuni Brics in realtà abbiano buoni rapporti con gli Usa. Grande assente, in questa fase, è l’Unione Europea. Economicamente potente. Politicamente evanescente. A suo modo, Trump è nelle condizioni e nella necessità di rinverdire la dottrina di Monroe. Ci sono buone ragioni se l’America agli Americani torna d’attualità.